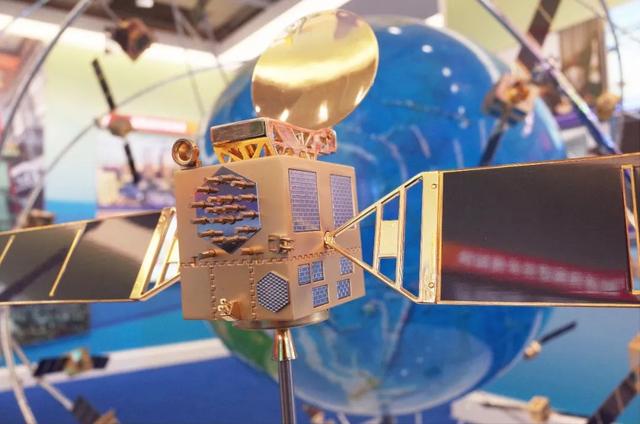

加强基础研究,是迈向高水平科技自立自强的必由之路,特别是破解关键核心技术“卡脖子”、形成未来技术和未来产业的根本保障。

陈劲丨清华大学经济管理学院教授

党执政以来,科技创新作为我们党治国理政的核心内容,与世界科技前沿、经济主战场、国家重大需求、人民生命健康紧密结合,形成了丰富的科技思想成就和科技创新成果。党的十八大以来,面对深刻复杂的世界“百年未有之大变局”,面向“建设世界科技强国”的战略目标和建设社会主义现代化国家的重要使命,在以习近平同志为核心的党中央的正确领导下,创新被摆在国家发展全局的核心位置。2021年5月,习近平总书记在两院院士大会中国科协第十次全国代表大会上发出了努力实现高水平科技自立自强的“动员令”,为我国广大科技工作者指明了奋斗方向。

随着《国家创新驱动发展战略纲要》深入实施,“十四五”和中长期科技创新发展规划陆续出台,为我国站在建党100周年的历史新起点上进一步推动实现高水平科技自立自强和科技强国建设提供根本遵循和行动指南,确保我国在全面建设社会主义现代化国家、加快实现中华民族伟大复兴的历史进程上行稳致远。基础研究功在当代、利在千秋。加强基础研究,是迈向高水平科技自立自强的核心,特别是破解关键核心技术“卡脖子”、形成未来技术和未来产业的根本保障。我国只有切实提高基础研究能力和水平,才能大幅度提高科技创新水平,加快科技大国向科技强国跃进的步伐,从根本上发挥基础研究在科技、经济、社会领域的应有贡献。

切实加大我国对基础研究的投入

首先是加大国家对基础研究的资金投入。美国在基础研究领域资金投入巨大,仅美国国家科学基金会2018年基础研究经费就达到50亿美元(将近350亿人民币),再加上美卫生部、能源部、国防部等其他机构,美国政府基础研究预算高达290亿美元(约2000亿人民币)。为继续保障美国在基础研究方面世界第一的优势,美国的《确保美国科学技术全球领先法案(2021年)》和《NSF未来法案》均提出增加联邦机构的基础研究投入且力度较大。《确保美国科学技术全球领先法案(2021年)》优先将联邦基础研究资助机构的经费在10年内翻一番,《NSF未来法案》拟5年内将NSF经费增长59.8%。2022‒2031财年NSF的授权经费将从92.9亿美元增长到162.5亿美元,增长74.9%。

相比之下,2021年我国的基础研究投入已经达到了1696亿元,占全社会研发投入的比例已经达到6.09%,与美国等发达国家15%—20%的占比相比仍有较大差距,亟待提升与加强。同时,在我国,高校和中国科学院等其他国家科研机构从事基础研究的人员比例过低。从R&D人员在各类研发活动的投入分布来看,2020年,我国从事试验发展的R&D人员全时当量为416.5万人年,占全国R&D人员总量的79.6%;从事应用研究的R&D人员全时当量为64.3万人年,占比为12.3%;从事基础研究的R&D人员全时当量为42.7万人年,仅占比为8.2%。整体来看,我国从事基础研究活动的R&D人员全时当量不足,急需改善。

形成国立科研院所、一流高校和重点企业从事基础研究的新格局

世界科技史和教育史清晰地表明,国立科学院、一流高校是基础研究的主体,也是形成科学中心的重要源泉。历史上从意大利、英国、法国、德国、美国的五大科学中心的诞生与发展,国立科学院和一流大学都分别发挥了根本的作用。科学革命是技术革命乃至产业革命的重大基石,加强我国高校(特别是一流大学)和中国科学院等国立科院机构从事高水平基础研究活动,并加强两大基础研究体系的战略协同,培育出更多从事基础研究的人才,是实现我国基础研究体制改革的关键。

相对于中国重在基于技术与工程领域的创新,美国、德国和日本的优秀企业更重视基于科学的创新。美国企业积极投资基础研究,其研发实力非常强大,甚至能够做出诺奖级的研究成果。其中,美国科技企业研发投入堪称“巨资”。欧盟委员会最新发布的《2021年行业研发投入排名》对全球企业研发前2500家投入显示,美国继续保持全球研发投入公司数量第一大国地位,上榜779家(占比达到31%),中国有683家(包括台湾地区的86家)企业上榜,仍低于美国。在全球研发投入前50名的企业中,中国仅有华为等4家企业上榜,美国则有19家上榜,其中美国的字母表公司以224.7亿欧元高居榜首。在基础研究领域,中美企业差距更为明显。我国基础研究投资,政府占到90%。而美国基础研究投资中,政府仅占45%左右,企业投资高达25%。基础研究领域的高投入给企业带来更强的技术实力和市场竞争力。以医药行业为例,美国龙头药企研发投入占比平均高达18%,中国仅为4%。因此,必须进一步鼓励有条件的央企或者民营企业加大对基础研究投入,不断重视基础研究的重大平台建设和加大引进与培育首席科学家等基础科研领军人物培养,并逐步成为继国立科研院所和一流高校之外的重要基础研究力量。

针对国情开展多层次的基础研究

基础研究作为科学之本、技术之源,是面向未来的战略投资。在经历了从万尼瓦尔•布什的线性模式到罗森伯格、斯托克斯等人提出的非线性模式之后,对基础研究的认识呈现“多元化”的态势。我国的基础研究要从“自由探索型”和“任务导向型”两个方向分类考虑,“自由探索型”基础研究要尊重从未知到已知、从不确定性到确定性的科学规律,突出原创性、引领性、交叉性、融合性导向,鼓励对宇宙演化、意识本质、物质结构、生命起源等的探索和发现,拓展认识自然的边界,开辟新的认知疆域,稳定支持、久久为功;“任务导向型”基础研究或者需求导向的应用基础研究,要“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”,强调应用牵引、突破瓶颈,从经济社会发展和国家安全面临的实际问题中凝练科学问题,集中支持,聚焦突破,弄通“卡脖子”技术的基础理论和技术原理,强化技术科学和工程科学领域的探索。通过“自由探索型”和“任务导向型”的两类基础研究布局,既能产生更多的具有转型意义的高水平基础研究成果,也是进一步保障基础研究的应有成效。要从持续改进科技评价着手,保障从事基础研究的原创性和增值性。纯基础研究萌芽于古希腊时期产生的求知求真、不带任何功利的科学精神基础上,体现的是一种纯粹价值理性,需要长周期的绩效评价环境,并更关注理论原创,才能稳定从事纯基础研究的人才队伍。随着基础研究的发展与人类文明的进步,在拓展人类知识的同时,基础研究的工具理性、应用价值日益突出,今后,基于需求的基础研究在我国科研活动中将占更多比例,为此,将基础研究的原创和相关的经济效益相结合的考核体系,将进一步促进由需求引致的基础研究活动,形成基础研究、技术突破、工程实践和产业发展的良性循环。

进一步增强基础研究立项 的前沿意识

基础研究要聚焦“改变未来”和“形成国际影响力”的前沿研究。《确保美国科学技术全球领先法案(2021年)》和《NSF未来法案》对重点基础研究领域进行了部署,涵盖了先进科学计算、网络安全、AI和自主技术、材料和先进制造业、基础能源科学、清洁能源、高能物理、核物理、可持续的化学、气候、生物科学等。我国的基础研究不仅在投资规模上落后于美国,在项目遴选方面与美国的差距更大。我国的基础研究一是项目立项水平整体尚不高,“学术圈子问题”严重;二是评价体系侧重于基础研究“规模”而非“质量”,导致“大家齐上马”,科研项目选题陈旧、重复、分散的情况还比较严重。美国国家科学基金会是美国政府支持基础研究的主要单位,其主要关注的是可能给未来社会带来重大变革的前沿性科学问题,而不是一般的基础学科研究。为了保证资助项目的“含金量”,美国国家科学基金会采取了很多有效措施。首先是国际匿名项目评审制度。美国国家科学基金会从国际专家库中随机抽取一流专家组成专家委员会,对申请项目进行匿名评审。这一评审措施从根本上避免形成“学术圈子”,确保评审公正性,保证资助项目的科学价值。其次,美国国家科学基金会坚持以前沿性研究为评价标准,“成熟一个、资助一个”,不盲目追求项目数量,不盲目针对个人或机构进行连续资助,资助项目呈现出“少而精”的特点,这使其单个项目资金充足,有利于实现突破性进展。

从加快培育国家战略科技力量出发,加快依托行业或地方的基础研究平台布局

国家战略科技力量需要具备跨学科、大协同的引领性攻关力量以及承担国家使命的能力,是国家创新体系的重要支柱,也是基础研究的主体。国家战略科技力量以“国家意志”为导向,以“引领发展”为目标,面向世界科技前沿领域,从国家战略全局的高度解决事关国家安全、国家发展、国计民生等根本性问题,从整体上提升我国的创新能力、竞争实力与发展潜力。从世界格局演变看,国家实验室是赢得国际竞争优势的关键。我国要实现高水平科技自立自强,归根结底要靠国家实验室的建设。与美国已拥有的依托行业为主的40多个国家实验室相比,我国国家实验室的发展理念、建设规模和原创能力急需提升。一方面要进一步发挥地方政府组建国家实验室的积极性,但更要积极依托我国行业部门在中国科学院和一流高校组建更多的高水平国家实验室,并在组建规模、学科建设、管理体系和公益目标等方面进行大幅度的改善,发挥其在开展重大科学项目中的作用。要积极关注大科学装置的建设、搭建具有世界一流水平的公共实验研究平台,提升实验室公共实验研究平台能力建设、共享程度和管理水平,切实提高实验人员的地位与待遇,为开展科学前沿和关键核心技术研究提供强大科学实验手段。

加强科教融合,着力培育基础研究拔尖创新人才

实现高水平科技自立自强,归根结底要靠高水平创新人才”,这就指导我们明确了科技自立自强背景下培养造就大批优秀的创新科技人才这一基本战略任务,更提醒一流高校和中国科学院始终要把以培养战略性科学家、基础研究后备人才为主要任务。虽然我国近几年通过本土人才培养和海外引进,已培养出一批高水平的基础研究人员,但与美国相比,我国在基础研究人才培养方面仍有很大的差距,表现在冲击“诺贝尔奖”的科学成果尚不多见、原创的科学理论成果更为少见,在以高被引研究者为指标的顶级基础研究人才方面还有较大差距。在2021年,全球共有6602名研究人员被评为高引用研究人员,美国有2622位占总体的39.7%,中国的高被引科学家数量在2021年有935名占比达到14.2%,虽然高于2020年的12.1%、2019年的10.2%和2018年的7.9%,但尚未形成对美国的竞争优势。在基础研究后备人才方面,我国要进一步关注物理和生物科学,数学和统计学等理科专业博士的培养,也应加强对社会与行为科学专业博士生的培养力度,争取早日在基础研究储备人才数量和强度上赶超美国。为此,我国要坚持人才是第一资源,高度重视培养培育具有战略性思维、科学家精神、综合创新能力的战略科学家,充分发挥战略科学家在国家重大科学计划和基础研究团队建设的关键作用,成梯队地造就一批具有世界影响力的基础研究拔尖人才队伍。要大力提升本科生和研究生培养质量,要坚持立德树人,以国家重大战略、关键领域和社会重大需求为重点,激发学生从事基础研究的学术志趣,培养一批国家基础研究人才后备军。要高度重视青年科技人才成长指引,使他们成为基础研究的生力军。

持续发扬中国文化的优势,牢固树立从事基础研究的强大信心

100多年来,中国共产党率领中国人民走着一条不同于西方文明的发展道路,特别是积极用整体的、动态的、平衡的观点来指导科技发展,这就比西方的还原论的、分析的、静态的科技发展思维有很大的超越。习近平总书记提出人类命运共同体理念,描绘的持久和平、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界,是根植于中华民族优秀传统文化基因中的大同思想在当代发展所呈现的新图景、新形式,也是对中国从负责任的基础研究到有意义的基础研究的新指引。在未来,我们应进一步关注第三次科学革命的形成与工作,这固然要进一步借鉴与发扬基于超微观尺度的科学理性思维,但在解决国际科学前沿领域的一些重大难题以及生态环境、卫生健康等世界性难题过程中,我国的重要科研院所、一流高校和科技领军企业则要更好发扬文化引领的职能,特别发扬中国文化、中华文明和中国智慧的“整体观”“整合观”的优势,树立“大科学观”,这是我国加强基础研究、实现原始创新、迈向高水平科技自立自强、尽快成为世界重要人才中心和第六个科学中心的文化保障。

李真顺

李真顺 贺克斌

贺克斌 梅生伟

梅生伟 周远祥

周远祥 赵华林

赵华林 曾毓群

曾毓群 朱共山

朱共山 王国玮

王国玮 毛宗强

毛宗强