【导读】 6月11日,由辽宁大学经济学部经济学院和复旦大学经济学院、《政治经济学报》联合主办的第五届“中国政治经济学四十人论坛”在辽宁大学成功召开。中国人民大学国际关系学院副院长翟东升教授发表名为《货币、债务与共同富裕》的主题演讲,就福利政策、债务问题等发表深刻见解。

翟东升:

各位老师、各位同事,非常高兴有机会来到政治经济学四十人论坛,与学界的新老朋友们一起交流。

我今天发言所要回答的核心问题,就是中国的产业进步同宏观经济形势之间的不匹配问题。正如我们看到的,中国正在全球产业的诸多重要领域攻城略地,把原先由德、法、日等国霸占了半个多世纪的“好买卖”抢过来。按道理,我们把这些富有国家的“好买卖”抢到手,本应就此过上跟他们至少差不多的好日子。但实际情况是,国内消费、就业、经济增速、通胀率,这些情况都没有明显好转。如今中国在通缩边缘徘徊,这比通胀还要麻烦,意味着老百姓不敢生孩子、不敢买房子、不敢借钱,也不敢投资。

具体来看,首先,借助电动汽车领域的快速发展和传统汽车领域一系列技术的逐步成熟),中国的汽车出口正在超过德日等的汽车强国,尤其在电动汽车方面具有明显竞争优势。

其次,在无人机领域,中美两国在技术上领先于其他国家,都属于技术第一梯队。但在无人机制造的成本方面,人民币与美元实现了购买力平价。一位国内无人机领域的权威院士曾指出,就成本而言,一万人民币在中国能购买的无人机,约等于一万美元所能购买的美国无人机。

另外,中国第一架大飞机C919已经交付使用,甚至连飞机发动机都即将国产。同时,芯片领域也正在取得重大进展,今年下半年应该会有一些惊喜。芯片的进展,比我们希望的要慢,比我们想象的要快。还有前几日,首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”出坞,很多人可能没有意识到,从产业发展的意义来说,高端邮轮可能比航母还重要,中国正在抢占过去由他国垄断的高端邮轮市场。

在中高端制造业突飞猛进的同时,我们应当注意到,中国年轻人失业率正在超越南欧。南欧国家的治理经常出问题,年轻人失业率是出了名的高,一直为世人所嘲笑。但是现在,我们要反躬自省,为什么中国的年轻人失业率超过南欧了?不仅如此,大学毕业生的工资收入水平也是相当低:1998年,我在央视打工,一个月到手3000元。整整25年过去了,现在的大学生本科毕业,能拿到的工资比我当年多不了多少,可今天咱们央行资产负债表比当年扩大了许多倍,而现在的房价和过去也不是一个数量级。而且最令人担忧的,不仅是年轻人失业率迅速上涨,更重要的是失业结构的变化, “工作难找”的现象集中体现在受过高等教育的年轻人中,因为我们无法在写字楼里创造出足够多的体面工作。对青年失业我们一定要高度重视,我的团队做过量化研究,研究哪些变量对政治稳定冲击最大,结果发现青年失业率是一个重要指标。所以我们要从政治安全的角度提起高度重视。

明明中国在产业上突飞猛进,同时也拥有大额顺差,为什么失业率居高不下,而投资、消费、通胀等数据不容乐观?要准确完整地回答这个问题,我认为我们必须要实施新一轮的思想解放运动,破除一系列“迷思”。我指的是过去40年来政治经济学意义上占据主流地位的认知中存在一系列“迷思”,关于政府、福利、债务、税收等等,都存在认识上的偏差乃至方向性错误。

人工智能和大数据等技术的进步正在摧毁属于年轻人的许多白领岗位,此前的大学急剧扩招和产业结构变迁速度较慢等因素,也带来的人力资本的供需结构错配;但是除此之外,中国还存在福利体系严重滞后的问题,也加剧了国内消费市场的乏力和年轻人就业的困难。中国的供给能力不断攀升,国家在加大产业补贴、研发投入方面很给力,但是再分配却严重不给力,从而导致资本与劳动之间,供给侧与需求侧之间,企业部门与家庭部门之间,富人与普通人之间的失衡。现在学术界有声音提出,要推进第三次分配,主要是鼓励富人搞慈善。这个思路恐怕回避了真正的矛盾,真正重要的还是初次分配与再分配。中国产业进入新时代,但是分配思想仍停留在上一个时代。

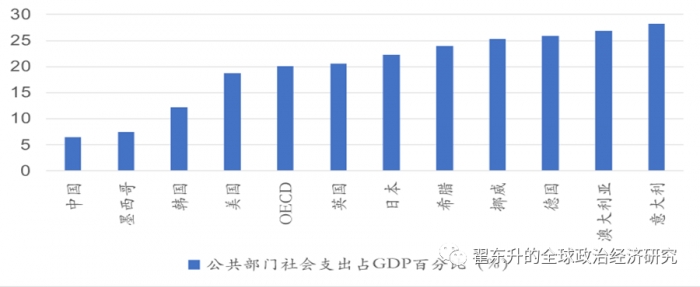

中国的福利水平是典型发展中国家水平。我选取了一个指标,公共部门社会支出占GDP比例,即医疗、养老、保险、就业、住房、托幼等各方面的社会福利支出占整体GDP的比例。在OECD(经济合作与发展组织)国家,该指标平均为21.6%。我们知道,OECD不仅包括美日欧这样的发达国家和地区,还包括部分拉美国家。OECD里的部分拉美国家的人均GDP水平比中国低,产业能力比中国差,但就连墨西哥的社会支出占比的表现都优于中国——中国的这一指标仅为6.5%。换言之,十八大以来反复强调的“以人民为中心”、“共同富裕”等政治理念,在经济政策上还并没有得到充分的落地和实施。

三月份有一份关于中国财富分配结构的报告,这份影响很大但是争议也不小的报告显示,中国总财富共790万亿人民币,其中私人部门有430万亿人民币,而中国公共部门的财富占360万亿。经过40年改革开放之后,中国私人部门财富分布结构与美国类似。该报告显示,中国富人共460万,占总人口0.33%;财富量290万亿,占私人部门总财富量67%,人均占有财富6300万。(较高标准的)中产人口占总人数7%,财富量110万亿,占总财富量26%。剩下13亿普通群众占总人口92%以上,财富量为30万亿,人均2.3万。

以前我们年轻的时候,总认为公共部门和国有企业会带来低效和腐败,可现在回过头看,如今我们不得不说,幸亏中国保留了比较大的公共部门和国有企业,中国人民才能活得稍微像样一些,因为他们虽然收入不高,但是能享受地方政府和国企提供的许多普惠性的公共产品,比如道路、桥梁、公共汽车、地铁、高铁、银行账户、手机信号和移动宽带。而美国则没有那么多国企,所以最底层的穷人比较难以获得这些我们视为理所当然的服务,比如许多银行不愿意给最穷的阶层开设个人银行账户,导致靠零工度日的数千万穷人不得不为兑现工资支票而再次遭受贴现商的盘剥。

如果该报告的数据经得起交叉检验,则从表中所揭示的财富分配结构来看,中国的私人部门与美国的私人部门几乎是同一模式,呈现出残酷且低效的金字塔结构,而不是中产阶级为主的橄榄型或者枣核型结构。仔细对比不难发现,中国的分配体系对富人其实非常慷慨,股票升值部分不征税,财富传承不征遗产与赠与税,移民也不征收移民脱籍税,而这些在美国都是有税的。

这样的金字塔分配结构下,即使政府想刺激消费,百分之九十几的民众也无力消费,因为他们真的没有钱,尤其是在三年疫情严重削弱了中下层民众的储蓄与现金流之后。靠第三次分配鼓励富人进行慈善捐赠是杯水车薪,还会带来其它影响深远的衍生问题,比如扭曲社会的权威结构,削弱政治稳定性。要真的解决问题,必须重新平衡资本和劳动之间的分配结构,在开放市场经济条件下,必须通过税收和福利体系进行再分配。

要想解决当下的经济困局,就必须打破一系列政治经济思想上的“迷思”,包括对大政府的恐惧、对债务的担忧、对高福利和高税率的厌恶,对人口规模的否定。这些否定性、限制性的迷思,都源自1979年以来新自由主义经济学、法学、政治学,甚至是美学、哲学等方方面面的催眠与浸润。只有打破这些迷思和思想枷锁,我们才能找到实现以人民为中心的共同富裕的治国理政之路;只有真正落实“共同富裕”理念,才能解决当下中国经济和世界经济中产能过剩需求不足的结构性矛盾。

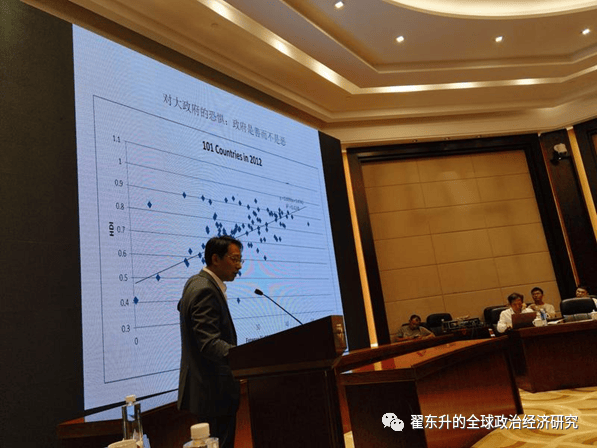

首先,对大政府的恐惧。人们认为政府“越大越低效”。在东北地区,有许多人对政府、国企持负面态度,但这只是看到了表面和局部的问题。下边这张根据世界银行的数据所做的图表,纵轴是HDI(Human Development Index,人类发展指数),横轴是公共财政开支占GDP比例。两者之间显而易见的正相关,说明的是“大政府”的好处,政府越大人民生活水平越高。从统计意义上看,政府是一种善,而不是恶。为什么如此?因为私人部门创业致富的努力之所以能成功,离不开公共部门提供的公共产品,甚至市场本身也是一种由政府提供的公共产品,而公共产品的供给是昂贵的。对此,诺贝尔经济学奖的获得者安格斯·迪顿概括为“国弱则民穷”。

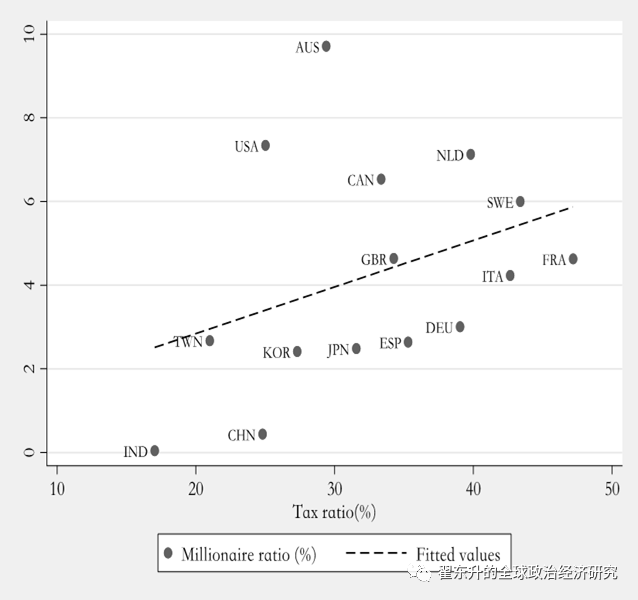

其次,对福利和税收的厌恶。上世纪90年代人们普遍认为,高福利国家缺乏竞争力,很快会崩盘,但历史与现实告诉我们这种判断是错误的。北欧是典型的反例:北欧的税率全球最高、福利最好、人均GDP最高;但是高税率并没有打击人们创新创业的积极性,高税率转化为高福利,从而让普通人可以免于匮乏的恐惧而敢于承担风险,因此,北欧的创新创业者和百万富翁、亿万富翁的人口密度居于世界首位,完全证伪了新自由主义关于福利和税收的否定性认知。下图中,富翁的人口密度与宏观税率呈现正相关,而美加澳三个移民国家吸引了别国的许多有钱人,如果把这三个非正常国家刨除掉,那么两者的正相关性将更加明显。我想强调的是,福利制度对于现代社会建构和科技进步都是非常重要的。造就了美欧日5亿中产阶级的,是福利制度而不是技术进步,因为如果没有足够有力的福利制度带来的财富再分配,技术越进步则资本和富人相对于劳动者的谈判地位越强大。拉动了二战后民用领域的科技迭代升级的,是美欧日5亿中产阶级有品位的大规模消费,而不是数十亿穷人的生存性消费或者数百万富人的奢靡性消费。中国的民用科技进步,以前靠的主要是美欧日的中产消费者构成的消费市场拉动,背后的制度基础是二战后西方的福利体系建设。未来在以内循环为主的时代,一旦我们更加高效、更加合理的福利体系建设到位了,那么中国的中产阶级规模和消费能力将呈现明显的扩张,对本土创新产品的拉动力将更加巨大。

再其次,对人口规模的否定。大力控制人口规模的主张,放在政治思想史的光谱上其实是极右翼的政策理念。有学者考证,它源自上世纪六七十年代美国的洛克菲勒基金会借助联合国系统向全球外围地区的推广努力。但是经过了半个多世纪之后,全球的知识界都明白了:现代化的结果不是生太多人导致自然资源不足,而是生育率长期下降,人口老龄化。现在中国的消费刺激不起来,与新生儿数量暴跌有很大的关系。中老年人的消费其实是定数,最有力的净消费人口是新生儿。每添一个新生儿,家庭就需要扩大住房、购买更大的车、玩具服装奶粉教育,这些都是近乎刚需的项目。为什么结婚数量和生育数量都在严重下滑?还是前边说的再分配出了问题,大部分普通家庭发现自己结不起婚、要不起孩子了。最近十年来,我们全面放开二胎、三胎,但是这还不够,必须加码发力刺激生育,拿出实质性激励力量,把新生儿数据重新拉回到正常水平,比如每年1600万人,这个数值不过是进入21世纪头二十年的平均值而已。以前许多人都从生产者的视角看待人口,觉得孩子少了没有关系,有机器人来替代。但是他们却没有意识到,在人工智能和自动化的时代,人更大的价值是消费者和创新者而不是传统意义上的劳动者。人口不是简单的越多越好或者越少越好,而是要合理的结构。下图说明建国以来中国的新生儿数据,我们要的是这个曲线尽量稳定,而不是上蹿下跳巨幅波动。一个少子老龄化的东亚国家,靠内卷实现了经济崛起的奇迹,但是这种崛起奇迹却是昙花一现,这就是日本的覆辙。我们绝不能重复日本的错误。

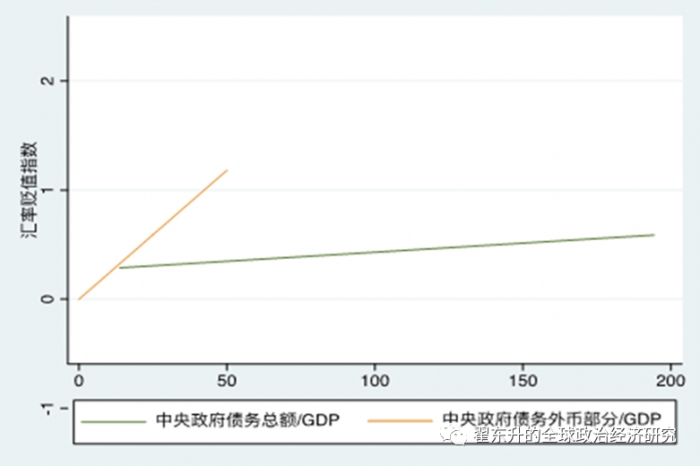

当然最后,也是当下最关键的问题,是对债务不加区别的盲目排斥与恐惧。梳理全球各国的债务率及其宏观风险之间的关系,我们会发现:对国家而言,高债务率并不意味着高风险,大部分债务率低的国家风险很高,而大部分债务率高的国家风险极低。我的研究发现,本币计价的中央政府债务与宏观经济风险没有关系,只有外币计价的债务才涉及风险,判断一笔债务是好是坏,关键在于其定价货币。1971年之后的全球货币体系规则之下,本币计价的国债其实就相当于黄金,谁家能够多发本币国债,相当于凭空多挖到了黄金。下边的图告诉我们:本币计价的国债与风险关系不大,外币计价的债务,即便规模不大,也会带来巨大风险。

现在中国的情况是,我们的中央政府不敢或者不愿意借债,反而还积累巨额外汇储备,从而就导致全球储备资产中美国国债一家独大。全世界的储备者和资产管理人如果想要躲进一个安全的资产池,除了美国国债之外,别无选择。因为这个世界上主要就是三大供应链支撑的三大经济体:美中欧。欧元区的财政是不统一的,希腊意大利借的债德国人荷兰人是不会帮着还的,所以从远处看,欧洲国债市场看起来像一个波光粼粼的大港湾,走近了一看却是被主权的堤坝切割成十几二十个大大小小的湖泊,大船不便在其中自由进出。而中国政府的国债存量才30万亿人民币不到,与美国的32万亿美元国债差了一个数量级,中国金融机构自己都不够买,哪里轮得到世界上其它国家的储蓄者购买?

那么中国地方债务呢?地方政府又借了太多“高利贷”,不但规模远超中央政府债务,而且多数地方政府的利率非常昂贵,更加重要的是,它们的债务如同欧洲各国的国债,是分割成数十个数百个大大小小的湖泊,贵州某个地级市的债务利率会比上海某区的融资利率贵很多倍,两者之间不可通约。这在某种程度上与欧洲国债市场的局面是有相似之处的,尽管中国的国家制度与欧洲的体制存在根本差别。中国经济过去十几年的主要发动机是地方政府的债务扩张与投资,如今他们的债务无法扩张了,整个中国经济就出现动力不足的问题。

雪上加霜的是,中国许多大企业从香港和其它海外金融中心借的高息美元债太多。如果他们借的是人民币计价的企业债,那么假如出现债务危机,中国央行可以学习日本和美国央行,扩张资产负债表购买这些垃圾,从而稳住局面。但是人民银行印不了美元,所以当他们出现流动性危机的时候,必然是股汇双跌的宏观风险。作为一个净储蓄国和贸易盈余国,中国理应限制乃至禁止各级政府和企业举借非人民币计价的债务,这是管控宏观金融风险的最重要原则。

由此可见,目前中国的债务结构和布局,是非常不专业、非常低效也非常危险的。那为什么会出现这样的局面?我猜想一个重要的原因,就是社会科学领域尤其是经济学金融学货币史等领域中国自主知识体系的缺乏,导致我们经济金融部门的干部和专家群体大多数缺乏对债务风险的深度认知,唯华尔街马首是瞻,让瑞·达里欧之流关于杠杆率的错误观点在中国谬种流传。

2023年初,我和厦门大学的赵燕菁教授探讨了一种政策主张,并由他以《债务是重启经济的关键》为名写成了一篇稿子,刊发在我个人的公众号上,取得了很大的社会影响。我们主张中央政府在较短的时期内增加三、四十万亿国债,把地方政府从规模巨大的高息债务中解绑出来,有效降低全政府的总利息支出。

在此基础上,我还想再强调一下前年我和我的研究团队首创的再分配的方案,“未来起点收入”,它是中国版UBI(universal basic income),即向年轻人和孩子发放数字货币。具体的视频链接在此,(https://www.bilibili.com/video/BV1Ru411B7fK/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click)我在视频中系统地论述了该方案的原理和好处。这个方案的实施,将对中国孩子和年轻人的人生轨迹、消费行为、储蓄行为,以及对整个中国消费市场与投资增速都有积极影响。而且与免费医疗、免费教育、免费住房、养老基金等传统福利模式相比,它更少腐败空间,财政可持续性更好,并与现代市场经济的运行更兼容,因为选择权交给了个体。该方案能够减小公民的人生起点之差别,鼓励生育、鼓励奋斗,鼓励创新创业。其费用可以从对富人加强征收遗产税、移民税,以及非贸易品税中获得部分解决,当然更重要的是从人民币计价的国债扩张中获得。

总之,面对国际国内政治经济的大变局,我们只有再次解放思想,澄清在债务、福利、税收、人口等方面的混乱和错误的认知,才能打开中国经济增长的新空间。

李真顺

李真顺 贺克斌

贺克斌 梅生伟

梅生伟 周远祥

周远祥 赵华林

赵华林 曾毓群

曾毓群 朱共山

朱共山 王国玮

王国玮 毛宗强

毛宗强